学思并进,共研成长丨中国教育发展战略学会成功举办第六届学术论文研讨会

(作者:司佳) 6月5日下午,中国教育发展战略学会第六届学术论文研讨会在中国人民大学教育学院隆重召开。本次研讨会以“学思并进,共研成长”为主题,聚焦教育领域前沿问题与发展趋势,共遴选了8篇在教育理论与实践、教育技术应用、教育评价改革等领域极具创新价值与实践意义的论文进行深度交流与研讨。

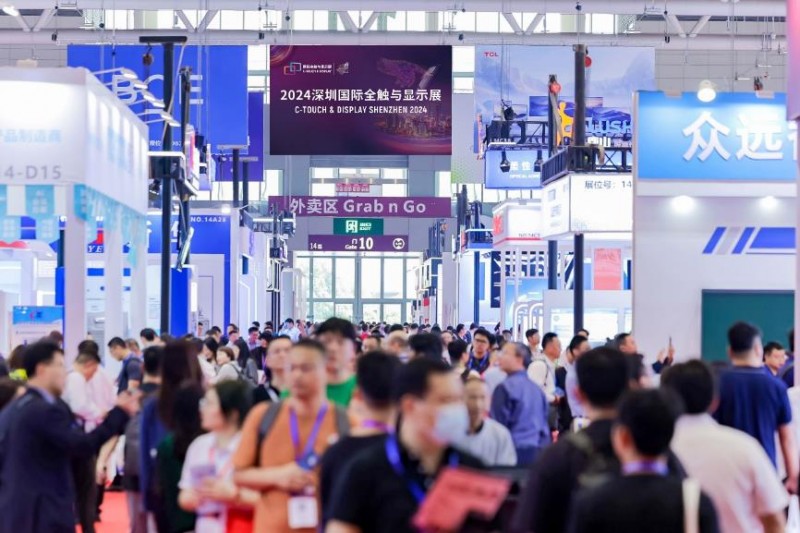

研讨会现场

会议邀请到中国教育发展战略学会副会长邬大光,秘书长殷长春,中国人民大学教育学院院长周光礼,北京交通大学教育信息学院副院长谭洁,北京师范大学附属实验中学校长李晓辉等教育界知名专家学者出席。中国教育发展战略学会学术委员会主任谢维和主持本次会议。

会议伊始,中国教育发展战略学会副会长邬大光发表讲话。他表示,教育是社会发展的基石,是培养高素质人才、推动科技创新和文化传承的重要力量。本次论文研讨会旨在搭建高水平学术交流平台,汇聚智慧,激发思想碰撞,共同探索新时代教育改革发展的新理念、新路径与新方法,为推动我国教育事业内涵式发展提供智力支持。他强调,学术研究要紧密对接国家战略需求与行业发展趋势,坚持问题导向,注重成果转化,真正服务于人才培养质量的提升。

随后,会议围绕入选的8篇优秀论文展开深入探讨。论文主题涵盖广泛,包括《大数据驱动下的个性化学习路径设计与实践》《教育技术助力教育改革的国际经验与本土实践》《以学生为中心的数字化课程设计策略研究》《区域教育改革中的教师专业发展支持体系构建》《教育评价体系改革:从单一评价到多元评价的转变》《多媒体教学资源的整合与应用对教学质量的影响》《教育数字化转型背景下的教学质量保障机制研究》等。与会专家就论文的研究方法、理论创新、实践价值及推广前景等进行了热烈而富有建设性的评议。

其中,我国著名教育管理专家、中国教育与艺术交流协会副会长卢正娟女士的论文《以学生为中心的数字化课程设计策略研究》引发了在场专家学者的热烈讨论,成为本次会议的焦点。该论文通过严谨的对照实验与多维度数据分析验证了以学生为中心的数字化课程设计在提升学习效果、激发学习兴趣与自信心方面的显著有效性。此外,论文还提出了一套可操作的以学生为中心的数字化课程设计实施框架,通过整合大数据分析、虚拟互动平台、模块化课程和多元化评估等关键手段,构建起一个能够有效诊断学情、精准推送资源、即时反馈互动并科学衡量成效的闭环系统,为当前教育数字化转型提供了宝贵的实践参考和理论依据。

北京交通大学教育信息学院副院长谭洁对该论文给予了高度评价,她认为卢正娟女士的论文设计严谨,数据详实,其提出的策略框架具有很强的实操性和前瞻性,特别是在如何利用数字化手段实现个性化教学、激发学习内驱力方面提供了清晰的路径,对基础教育和职业教育的课程改革具有重要启示意义。北京师范大学附属实验中学校长李晓辉则从基础教育实践角度进行了点评,他指出:“该研究的发现,尤其是对基础薄弱学生的显著提升效果,非常令人鼓舞。其提出的融合技术与人文关怀的理念,以及在平台设计中关注隐私安全的问题,正是当前中小学推进智慧教育中需要高度重视的方向。研究成果为中小学开发更具吸引力和实效性的数字化课程提供了重要借鉴。”

会上其它论文也受到了与会者的高度关注和广泛探讨。其中,《教育技术助力教育改革的国际经验与本土实践》一文系统梳理了国际前沿实践,并深入探讨了其在国内落地应用的适配路径与挑战,为我国教育改革中教育技术的有效应用提供了宝贵的参考依据和实践指导,也为教育技术与教育改革深度融合的本土化探索提供了新的思路和方法;《区域教育改革中的教师专业发展支持体系构建》则紧密结合区域教育发展实际,创新性提出了多层次、精准化的教师能力提升支持模型,为区域教育改革中教师专业发展的政策制定与实施提供了科学的理论框架和可操作的实践方案,为提升区域教师队伍整体素质和教育质量提供了有力支持。

整个研讨会气氛热烈,交流深入。与会专家们畅所欲言,既有对研究成果的充分肯定,也有对研究深化、实践落地的中肯建议。思想的碰撞与智慧的融合,充分体现了“学思并进,共研成长”的会议宗旨。

会议最后,主持人谢维和主任作总结发言。他感谢各位专家学者的精彩分享和深入研讨,充分肯定了本次会议在推动教育学术研究、促进理论创新与实践探索紧密结合方面取得的丰硕成果。他表示,学会将认真梳理研讨成果,持续搭建高水平的学术交流平台,为建设教育强国贡献力量。本次研讨会在浓厚、务实的学术氛围中圆满落幕,与会者纷纷表示收获颇丰,期待未来能有更多这样的交流机会,共同推动中国教育事业的繁荣发展。